安倍首相が退任することになりました。昨日、菅さんが次期自民党総裁に選ばれました。個人投資家のブログやツイッターを拝見していると、「アベノミクスのお陰で資産が増えた。ありがとう。」という趣旨のコメントを多く見ました。私が2014年から個人投資家を続けられてきたのも、もしかしたらアベノミクスのお陰だったのかもしれません。

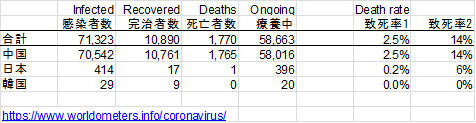

しかし、私はアベノミクス礼賛一辺倒に見えてしまうことに気持ち悪さを感じています。アベノミクスには「金融緩和、財政出動、構造改革」の三本の矢があるはずでした。振り返ってみると、構造改革は進まず、財政出動は以前の政権もやっている流れを引き継いだか、消費税を上げただけ財政出動は控えめだったとも言えます。結局、個人投資家が感謝しているアベノミクスとは金融緩和だったのだと思います。日銀総裁を黒田さんに変え、マイナス金利にして、株式まで購入しています。日本の国債の50%(1000兆円中の500兆円)、東証1部の5%(600兆円中の30兆円)を日銀が保有していて、これは日に日に悪化しています。金融緩和自体は何も価値を生みません。将来の生産性の前借であり、ここまで金融緩和に踏み込んでしまうと、出口は全く見えません。誰が日銀総裁になろうとも、現状路線の維持以外に選択肢はないのではないでしょうか?

安倍首相は、将来から精一杯前借しながら、構造改革という稼ぐ力を上げる取り組みはしなかったように思います。結果として、日本の将来負担は増えてしまい、何より中央銀行の政策オプションがなくなったことが心配です。海外投資家が、株高をもたらしたアベノミクスありがとうと感謝するなら分かりますが、日本に生活基盤を置く個人投資家がなぜ喜ぶのか良く分かりません。私は、自分が儲かるかどうかよりまず、国力を上げて生活基盤を厚くして欲しい。株式投資という楽しいゲームを末永く楽しむためにも、安定した生活基盤が優先です。一部投資家は儲かったけど、日本中が荒廃しました、という状態が望ましいとは全く思えないんです。

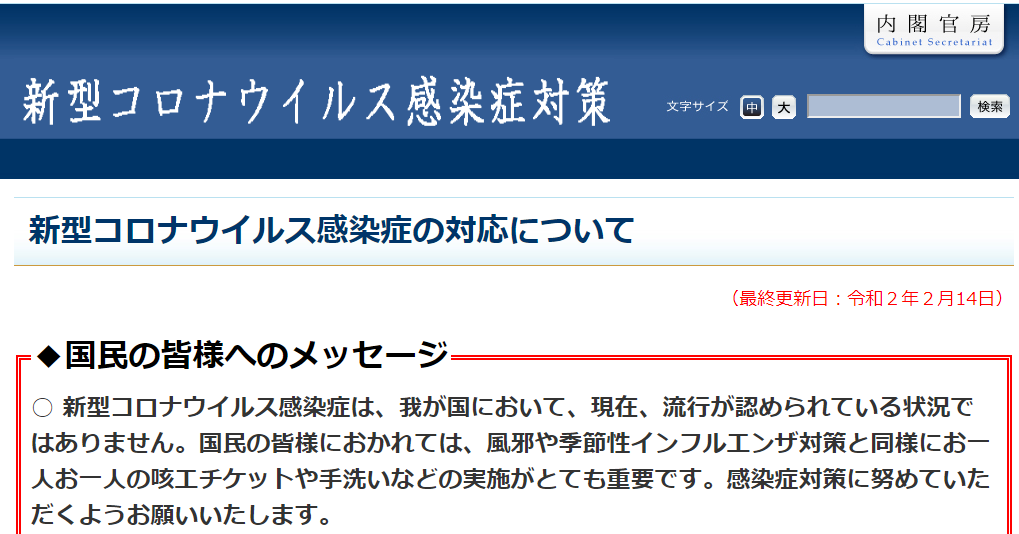

安倍さんに関していえば、病状すら本当かと疑っています。会社員がインフルエンザで休むとき、診断書が必要です。安倍さんは首相という重職を辞めるのですから、当然国民に対して診断書の提出が必要だと思います。本当は病気で辞めるわけではないから、診断書を書いてもらえないという可能性もあります。「安倍さんが病気で退任」とニュースになった途端に支持率が上がり、「お疲れさまでした」ムードになってしまうことが残念です。首相という権限に見合った説明責任を果たすように求めます。

トランプさんが大統領選になった後、2017年にBerkshire Hathawayの年次総会に参加しました。長年の株主という高齢男性に、「米国株はトランプさんが減税したお陰で好調だね」と水を向けると、「政府債務が増えて先行きが心配だ」との返事。長期投資は政権の寿命を超えた時間軸で行われるのですから、短期的な人気取り政策に苦言を呈していた姿に、本物の長期投資家を見た気がしました。経済において、フリーランチは存在しません。楽をすれば、必ず副作用が出てしまいます。