バークシャーの年次総会に参加しました

GW中の5月5日に行われた、バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイの年次総会に参加してきました。バフェット氏は私にとって憧れの存在で、参加したいなと思う事数年、ようやく思い切ることができました。日本の証券会社経由で購入しても参加資格が得られるのか、などと躊躇していたのですが、尾藤さんというフィナンシャル・アドバイザーの方が参加したという記事(こちら)を読んで踏ん切りがつきました。尾藤さん、背中を押して頂きありがとうございました。

日本の証券会社経由で株式を購入すると証券会社名義になるので、直接申込証は届きません。しかし、日本の証券会社が発行する残高証明書を持参すれば、現地で参加証を受け取ることができます。実際に参加してみると手続きは驚くほどスムーズでした。

バフェット氏のシンプル過ぎるライフスタイルに驚く

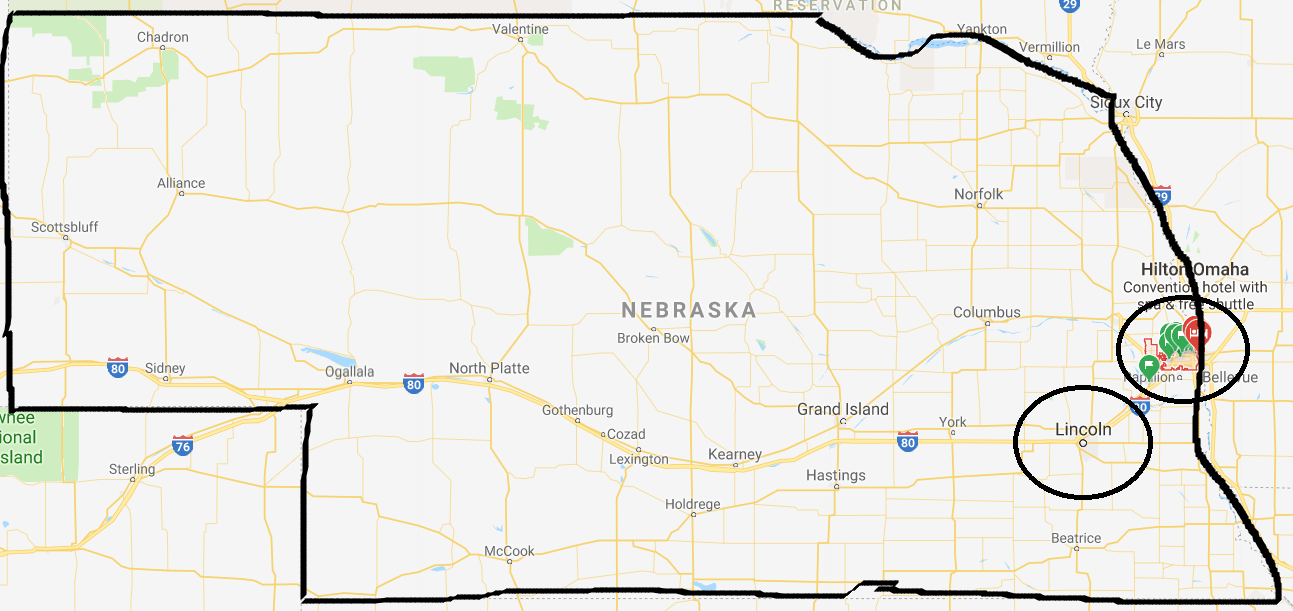

ネブラスカ州オマハはアメリカの真ん中の穀倉地帯にあります。ネブラスカ州は人口190万人ですが、東のはずれに位置するオマハ(45万人)と州都リンカーン(28万人)に人口の40%ほどが集中しています。この2大都市以外は広大な農業地帯です。実際にオマハから20分ほどドライブしただけでも、地平線が見えるほどでした。オマハには、大学、病院など文化的施設が集まっています。また、Costco、Walmart、Wholefoods、Home Depotなどなど、アメリカ中のチェーンストアがコンパクトに大集合していて、店舗見学には最適でした。「20 minute city」と言われてるそうで、市内のどこへ行っても20分かからないそうです。空港までも20分ということで、東京から比べると羨ましい生活です。オマハで育ったバフェット氏が、ワシントンDCやニューヨークの生活に馴染めずにオマハに戻った理由が少しだけ分かった気がしました。

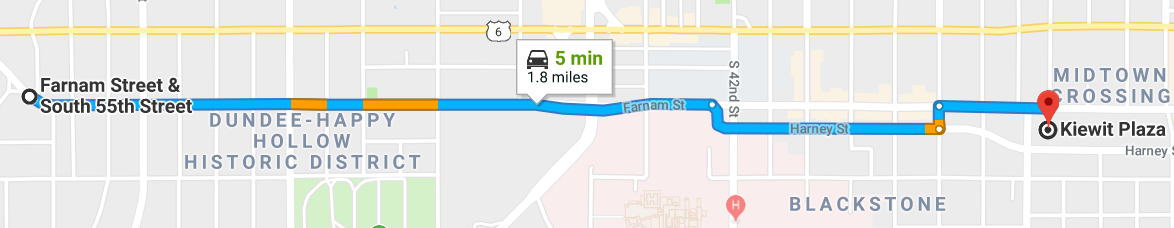

バフェット氏のシンプルな生活については理解していたつもりですが、これほどまでとは驚きました。まず、1958年に購入した住宅に、60年経った今も住んでいます。本当に普通の家で、隣の人が日曜大工していました。ここに世界有数の大富豪が住んでいるとは絶対に思いません。さらに、自宅オフィスを卒業した1962年にKiewit Plazaに入居してから56年間経った今も、バークシャーの本社は同じ場所にあります。そして、驚くことに、自宅からオフィスまではFarnam Streetという道をまっすぐに運転するだけ。所要時間は5分です。バフェット氏は、この同じ5分通勤を50年以上も続けているのです。

(バフェット氏の自宅前にて)

(バフェット氏のオフィスビルにて。14階だそうです。最上階かもしれないので、眺望には少しだけお金をかけているのか?!)

イチロー選手は朝カレーや、球場入りから出番までの細かいルーチーンで知られていますが、バフェット氏は50年間以上もルーチーンを崩していないのです。「うまく行っているのであれば、変えるな」という言葉の通り、成功パターンを愚直に繰り返し、長期的に高い複利効果を実現することに成功しています。オマハという飾り気のない街の、変化の少ないシンプルな日々生活が、バフェットの成功の一助になっていると強く感じました。適切な環境を構築して、長期間そこに身を置くことの大切さを実感しました。

年次総会そのものも素晴らしいのですが、私にとっては、オマハという場所でのバフェット氏の日々の生活についてを垣間見れたことが一番の収穫でした。次回は、年次総会について書きます。

Happy Investing!!