UBERの便利さに驚いた

バークシャーの年次総会当日は、会場近くで駐車場を確保できる見通しが立ちません。そこで、人生初めてUBERを利用しました。早朝に捕まるのか、などの心配は全くの杞憂で、配車からものの5分で宿泊先の前に来てくれました。こちらの準備が間に合わないほどのスピードです。事前登録したクレジット決済のため、支払時間もなく到着してから時間ロスもありません。運転手と乗客が双方に評価する仕組みになっているため、運転手の方もとてもフレンドリーでした。

結局、年次総会当日だけでUBERを5回は利用しました。①配車までの時間を心配しなくて良い点、②あらかじめ価格が明らかになっている安心感、③タクシーより安いことが多い価格競争力 によって、既存のタクシーとはくらべものにならない付加価値を実感しました。UBERに慣れてしまうと、待ち時間に対するストレスや価格の不透明感から、タクシーは乗れなくなりますね。

2017年12月の東洋経済の記事 によれば、77か国で1日1000万回利用されているとのことです。

日本のタクシー業界の現状

日本では、UBERを使うことはできません。タクシー業界の反対や、規制緩和が進まないことが背景にあるようです。しかし、アメリカで体感してからは、UBERを使わないことのデメリットばかり見えてしまいます。

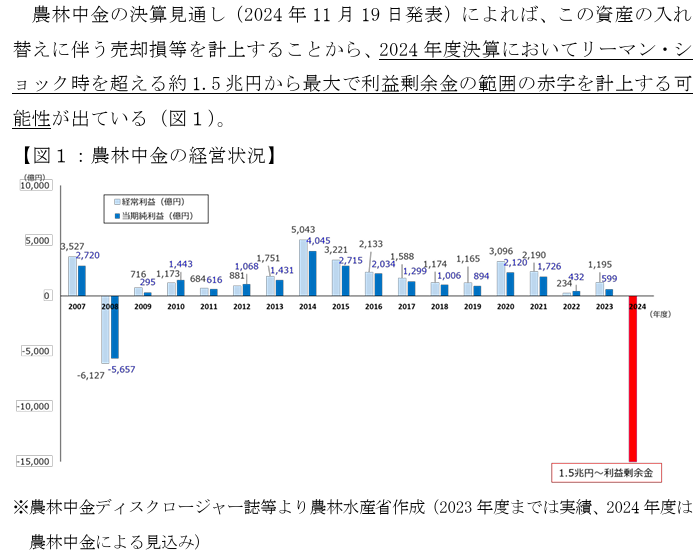

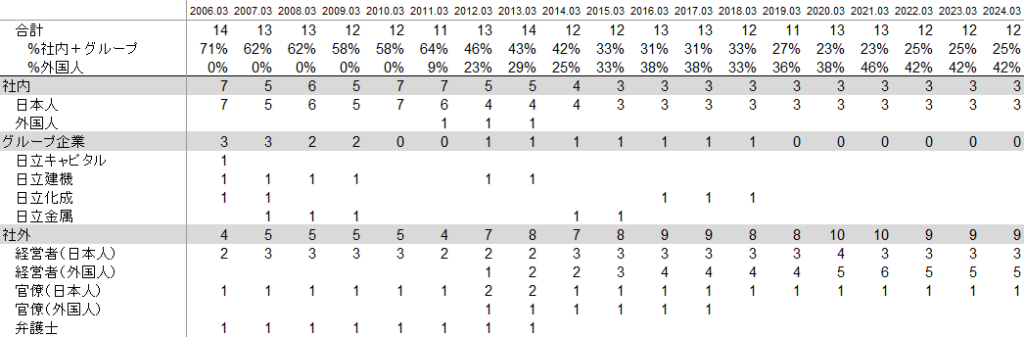

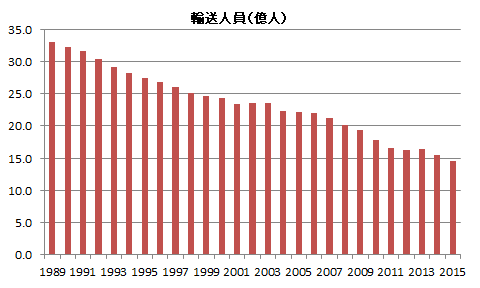

下がり続けるタクシー需要

出典:http://www.taxi-japan.or.jp/pdf/toukei_chousa/eigyousyuunyuu_suii.pdf

UBER以前に、日本のタクシー需要は右肩下がりです。バブル期に30億人以上あった輸送人員は、15億人を下回っています。

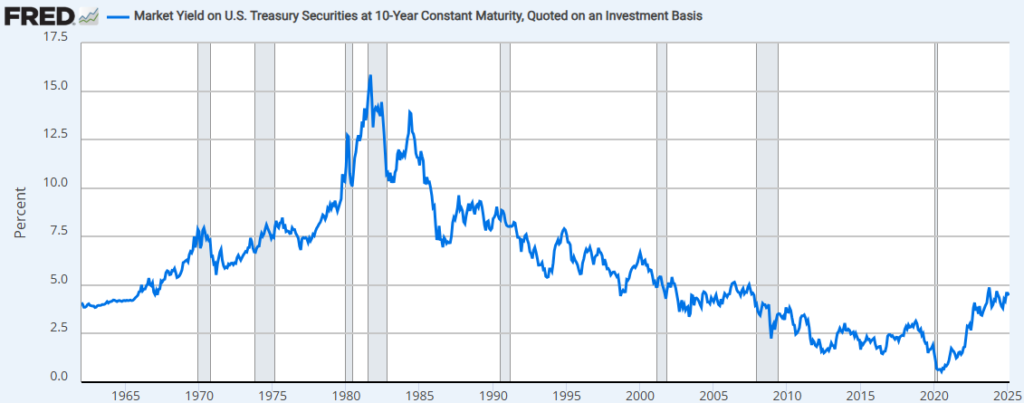

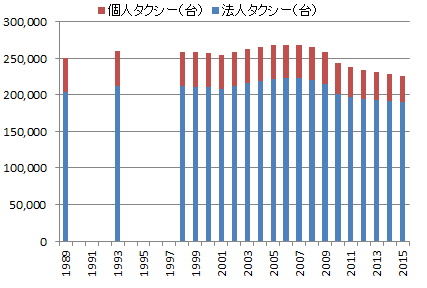

なかなか減らないタクシー供給

出典:http://www.taxi-japan.or.jp/pdf/toukei_chousa/jigyousya_syaryou_suii29.pdf

不思議なことに、需要が半減したにも関わらず、日本のタクシー台数は25万台から23万台に10%程度減っただけです。タクシー業界は明かな供給過多であり、UBER以前に経営が厳しいことが想像できます。私が知る限り、日本のタクシーサービスは20年前から全く変わっていません。つまり、需要が長期間減り続けても新しいサービスを提供して付加価値を上げようとはせず、供給を減らすこともしなければ経営が苦しくなるのは当たり前でしょう。

このような統計を見ると、あまりタクシー業界に同情する気にはなれません。むしろ、現在の経営環境でも事業を続けられるということは、逆に言えば20年前は途方もなく儲かっていたと想像します。

ユーザーのコスト

デメリット① 待ち時間

仕事でタクシーに乗ろうと思っても、なかなか空車を拾えないことがあります。UBERであれば、配車を確認してから外に出るので、路肩での待ち時間はありません。ギリギリまで作業することが可能です。仮に15億人が路肩でタクシーを平均5分間待つとします。75億分=125万時間 です。タクシーは乗って急ぎたい人が多いですから、時給4000円換算で5000億円の経済コストが発生しています(比較のため、タクシー業界の総運賃収入は1.7兆円です)。

デメリット② 決済時間

仕事でタクシーに複数人で乗ると、1人が支払するのを、残り全員が待つという無駄な時間が発生します。スイカ支払で改善されたとは言え、事前登録クレジット決済してくれるUBERには遠く及びません。上記の例から、仮に支払に1分かかっているとすると、1000億円の経済コストと考えられます。

UBERやAirbnbを排除する国

今回のオマハ旅行では、UBERやAirbnbの恩恵をフルに受けることができました。Airbnbを通して普通の民家に泊まることができ、アメリカならではの広い庭を体験できるなど、ホテルにはない貴重な体験でした。バークシャー年次総会の時期はオマハ中のホテルの価格が高騰するわけですが、Airbnbを通して3人で2泊2万円という内容でした。1人1泊3000円。素晴らしいコストパフォーマンスです。

消費者として、選択肢が多いことは豊かさだと思います。ホテルに泊まりたい人は、少し高い料金を払って、良いサービスを受ければいいと思います。しかし、Airbnbのおかげでこれまでは考えられなかった宿泊体験ができるようになりました。UBERも同じです。行政認可されたタクシーに安心する人は、利用すればいいと思います。業界の都合を優先して一律に規制してしまう日本のやり方は、本当に残念です。あるサービスを利用するかどうかは、消費者が決めればいいことです。

Happy Investing!!